ハココの好きな歌手「Cocco」の紹介

ー

わたしは「Cocco」という歌手であり表現者が好きです。

そう公言することに、どうしてか躊躇いがありました。

Coccoが好きと言えば、メンヘラである自己紹介のように思っていたし、Coccoの奇行に眉を顰めるひとがたくさんいることを知っていたから。

彼女が好きと言ったら、変な奴と思われると、ずっと思っていたのだと思う。

でも、やっぱりわたしはCoccoが好きだ。

誰にそれを恥じていたのかわからない。

マジョリティにいられなくなることに、恐れていたのかもしれない。

でも、いつ、わたしがマジョリティにいただろうか。いられたことなんかないじゃないか。

メンヘラであることも、変な奴であることも、事実でしかない。それを隠そう隠そうとしているなんて、馬鹿みたい。

わたしはCoccoが好きです。その思いを書き連ねます。

「カウントダウン」の衝撃。うわ……(引いた)

Coccoをはじめて知ったのがいつだったかは覚えていない。

はじめて聞いたのは、デビュー曲の「カウントダウン」で、正直、ものすごく怖かった。ヤバイ女が現れたって思った。

端的に言うと「引いた」のだ。

ヤバイ。こんな歌を発売して大丈夫なのか、日本? こいつマジでヤバい女じゃん……。

ドン引きでした。戻って来られないくらいのところまで引いたと思います。

けど、全然戻って来られるなしょであったようです。

南条あやの手記「卒業するまで死にません」

その次に目にしたのは、当時でも既に亡くなっていたメンヘラのネットアイドル的な存在だった「南条あや」という少女の手記。

リストカットがわたしの日常にあるようになって知った「南条あや」という少女。

知ったときには亡くなっていたし、手記も発売されてずいぶんと経っていて、どこにも売っていなかった。けれど、たまたま何故かよく行く書店に入荷して、読みたかったけれども周辺ではどこにも売っていなくて購入できていなくて悔しい思いをしていたから、即買いしました。

知っていたことだけれども、南条あやは、Coccoのファンであることを公言していた。

Coccoのデビュー当時から彼女を好きだと言っていた。彼女の手記を読めば当然にCoccoが出てくる。

でもそのときにも、Coccoねえ……くらいにしか思わなかった。

「Raining」のステージを見て印象が変わった

それから、ずいぶんと経って、ある日、偶然「Raining」を聞いた。

自傷が歌詞に出てくることにとても興味が湧いた。

そんな歌を歌っている歌手だったとは知らなかった。

「カウントダウン」の狂気しか知らず、ヤバイ女としか認識していなかった。きっとそんな歌ばかりに違いないと決めつけていた。

けれども、あたたかく、やわらかな曲調で、優しい歌声で自傷行為が歌われていた。

歌詞にそんなものを載せていいのか?という驚きが強かった。本当に衝撃的だった。

Raining

Cocco「Raining」クムイウタ より

ママ譲りの赤毛を

2つに束ねて

みつあみ 揺れてた

なぜだったのだろうと

今も想うけれど

まだわからないよ

静かに席を立って

ハサミを握りしめて

おさげを切り落とした

それは とても晴れた日で

未来なんて いらないと想ってた

私は無力で

言葉を選べずに

帰り道のにおいだけ

優しかった

生きていける

そんな気がしていた

教室で誰かが笑ってた

それは とても晴れた日で

髪がなくて今度は

腕を切ってみた

切れるだけ切った

温かさを感じた

血にまみれた腕で

踊っていたんだ

あなたがもういなくて

そこには何もなくて

太陽 眩しかった

それは とても晴れた日で

泣くことさえできなくて あまりにも

大地は果てしなく

全ては美しく

白い服で遠くから

行列に並べずに少し歌ってた

今日みたく雨ならきっと泣けてた

それは とても晴れた日で

未来なんて いらないと想ってた

私は無力で

言葉を選べずに

帰り道のにおいだけ

優しかった

生きていける

そんな気がしていた

教室で誰かが笑ってた

それは とても晴れた日で

腕を切って血にまみれて踊る少女。

その光景が、なぜか美しく感じる。

なぜ、そんなにも恐ろしい光景を奇麗なものに感じるのか。

彼女の描いた歌詞だから?

彼女の世界だから?

言葉の選び方?

行間?

分からない。

でも、彼女が拒食によってやせ細ったその体躯で、フェスのステージに立つ姿をYouTubeで見たその衝撃。

体中から光を放ち、生命の輝きと、狂おしいまでの生への思いを見てしまった。

目が離せなかった。痛々しくもあり、強さを感じる、余りに必死なその姿。

彼女の澄んだ声が、心に沁み渡った。なんてきれいな歌声だろう。

わたしはその日から、Coccoのアルバムを集めはじめた。

当時、恐怖しかなかった「カウントダウン」にも、異端であることは理解しても、どうにも惹かれていた。彼女という生き物に、どうしようもなく惹かれていた。

歌詞が、自傷に関することや、エロティックで甘美なもの、性的なことをイメージさせるに容易いものが多い。

けれど、汚くて醜くて、だからこその美しい様。狂気を前面に押し出したものや、その物悲しさや、優しさや、それらが切なくてたまらない。狂おしいほどの愛がそこに溢れていた。

彼女のあの細い躰にはなにが詰まっているのだろう?

こんな歌詞を書く彼女は、どんな人生を歩んで、歌をうたう道についたのか。彼女から放たれる強い光の正体は何なのか?

Coccoという人物を知りたかった。

作家「フランチェスカ・リア・ブロック」に見た、少女の成長という残酷を思う

中学卒業のあと少しして出会った、小説家の「フランチェスカ・リア・ブロック」の描く世界に、似た感覚をCoccoに覚えていた。

少女は少女のままで、大人にはなれないのだろうか?

少女の持つ独特な感性、きれいで、潔癖で、純粋で、狂気的で、そんな愛や、少女の見る夢や幻想や、それらは何処に消えてしまうのだろう?

なにを捨てて、少女という儚いときが終るのか?

何かを、あるいはすべてを捨てて、大人になることが成長なのだろうか?

少女性を失うこと、いろんなことを選んで諦めること、自分を上手く騙すこと、納得できなくても納得させて、矛盾も飲み込んで、偽ってでも微笑んで、前に進む大人の女性になること。

そしてやがて母になる、かつての少女たち。その成長を遂げて、大人というものに、女性に、母に、なってしまったかつての少女たちは、自分が少女であったことを、まるで忘れたかのようにふるまう。

成長がそういうものであるなら、なんとも残酷だ。

わたしは、当時そんなことを考えていた。

少女と言う幻想を好んでいた。

その一時期の、鋭くて強い感受性、それゆえに苦しむ少女の心や、儚い感性を、愛おしく思っていた。

そんなことを大真面目に考えていても、その少女性なんてものは自分にないことは分かっていて。

でも、その感性が美しくて、あまりにも魅力的なもので、その情緒が切なくて、愛おしいものに感じていた。

それは、フランチェスカ・リア・ブロックの描く少女にどっぷりつかってしまったが故だろうけれども、後悔もない。

「Raining」に描かれる少女に、それを見た。

それを歌うCoccoの、折れてしまいそうな体躯から放たれる強さを秘めた歌声。彼女の中に在るのかもしれない。

少女の自分でいたい自分と、抗えない何かと、必死に戦っている、彼女と言う何か。その姿が、あまりにも眩しかった。

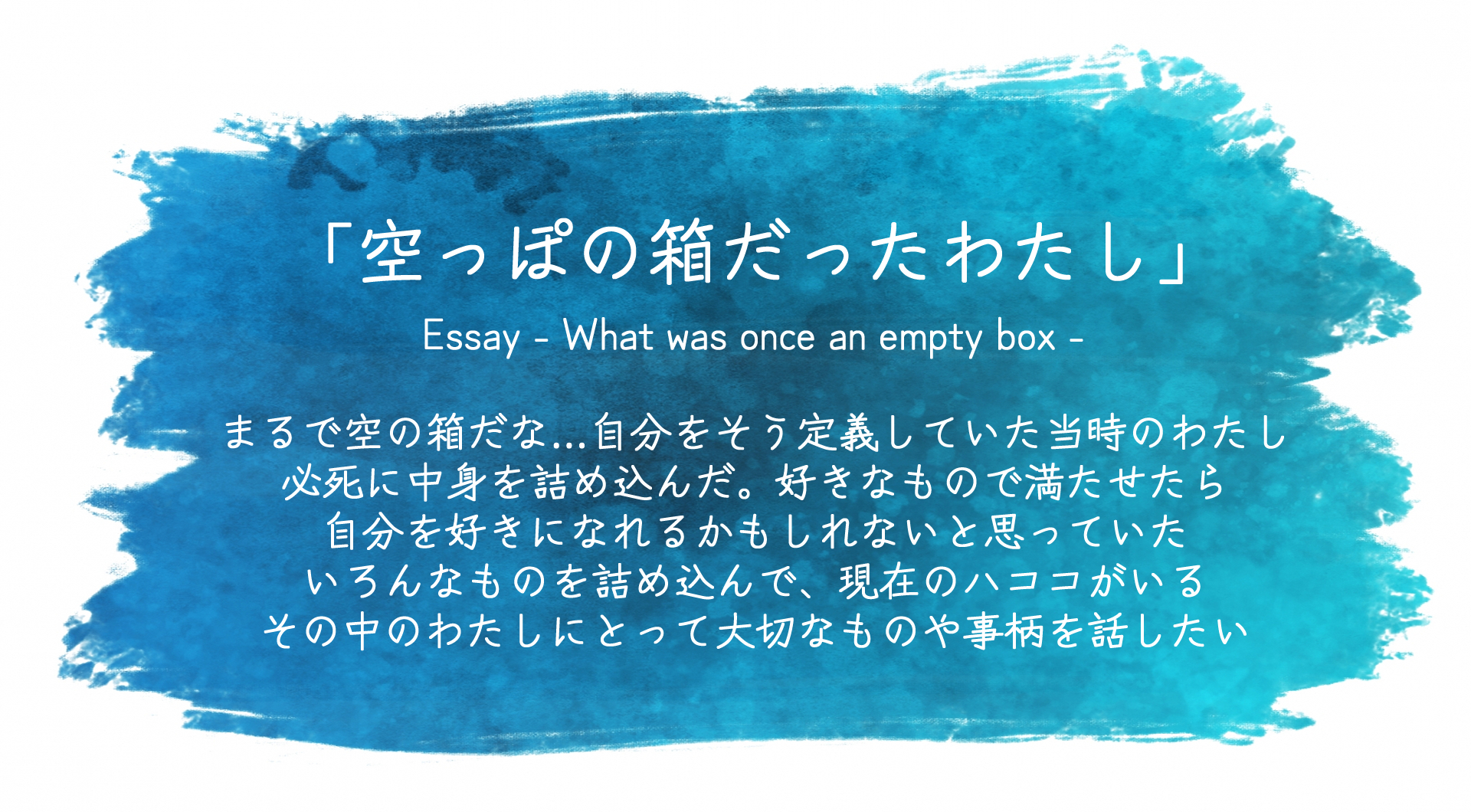

わたしの空っぽの箱に詰めた「Cocco」

わたしは現在、Coccoのアルバムはメジャーで販売されたものならすべて持っている。

いくら聞いても彼女の歌声に飽きることはない。

ピンと張りつめたピアノ線、それでいて薄氷の上をスキップでも歩けてしまえそうでもあって、けれど自分の身体を鋭い刃物で切り付けられるような感覚もある。

その歌声を聞けば、心をずいぶんと掻き乱してくれて、しばらくして鏡のように静まり返る。

ヒビ割れた鏡の破片をドレスに仕立てて纏って、煌めかせ遊びながら歌っているような。

不安定な彼女の、生への欲望と、アンバランスにも生きてみせている姿、死に急ぐように、身を削いで歌う。

きっと、わたしは羨ましいと感じたのだろう。

自分はああは生きられない。自分には絶対にない世界が、彼女の中には当然に在る。わたしはその世界を少しでも見て、感じてみたかった。

Coccoに憧れた。Coccoの言動に、行動に、突飛なそれらに、発言に、自由にふるまう彼女が抱える不自由が、愛おしかった。

とまあ、勝手な描写がたくさんでてきて、Coccoに「こいつなに言ってんじゃろ?」とか言われそうだ。

わたしのCocco像は、歌姫Coccoの一部でしかなし、一部ですらない、わたしが勝手に見た幻想かもしれない。

夢を与える仕事は、幻想を売っているのだと思う。わたしはこの幻想にお金を払っているのだろう。

夢を売るという仕事。彼女はそれに故に悩んだだろう。

彼女が歌に込めていたのは「痛み」だ。

表現したのは彼女が「痛い」と感じるもの。

痛い!痛い!と叫ぶことが、彼女の歌で、彼女のステージだった。

彼女の曲にはよく、シャウトが入る。まさに絶叫。

痛々しい叫びに、ときに耳を塞ぎたくなる。それでも聞きたい。

どんなにも生きることに真剣な彼女の声だと思うと、聞きたい思いしかない。

彼女の人生が、どんな風にあったのか、わたしにはわからない。雑誌に語られた彼女しか知らないから。

それでも、その一部に、彼女の歌詞に込められた想いを見れば、愛おしくてしかたない。

こんな言葉で自分を表現できる彼女が、羨ましくてたまらない。

どんな事柄が、どんな経験が、彼女をそうさせたかも知らずに、表現する言葉を、一方的に羨ましく思い、素晴らしい才能だと思っていた。

曲調すら彼女が作ったものだなんて、歌手以外にならなくて良かったなんて思った。

バレリーナにならないでいてくれて、ありがとう。彼女に怒られそうなことを思っている。

彼女が自傷をしていたこと。摂食障害を患ったこと。未婚の母になったこと。沖縄に生まれ育ち、生きるために離れ、いつしか戻り、それらを経た現在の彼女の笑顔が美しい。

彼女の考えることを聞けば、なんて苦しいものを抱えて生きているのかと思う。

ファンレターの全てに目を通そうなんて、馬鹿だと思う、誹謗中傷に触れても、勝手に送り付けられる悩みにも、どうすることも出来ずに、真剣に向き合うなんて、Coccoは馬鹿正直すぎる。

Coccoという表現者。Coccoそのものが好きなのだ

表現者の書いた書籍や雑誌を購入したいと思ったのは、歌手ではCoccoしかいない。

彼女の撮った写真も、彼女を写した写真も、どれも彼女の強さ儚さが前面に出ていて、苦しくて、美しくて、言葉にならない。

バレリーナになりたかった。でもなれなかった。だから復讐のために歌手になった。

それはそれは意味不明な動機でCoccoは歌手になった。

そして、現在の彼女は、歌手が天職だと言う。音に包まれて幸福を感じるのだと。

彼女はいまをいつだって全力で生きる。一瞬後に死んでも後悔しないくらいに、ひたむきに、いまを愛する。

いまにしかない「いま」の現在の一瞬をすべて逃さずに目に焼き付けるようにして。

そんな風に生きられたらどんなに良いだろう。

そんな風に生きてしまったら、どんなに辛いだろう。

Coccoが好きで、Coccoに憧れて、でも絶対にCoccoのようにはなれなくて。

でも、わたしはそれでいい。

Coccoが「こっこ(デビュー当時の表記はこっこだった)」で「あっちゃん(飽きっぽいから飽き飽きあっちゃんCocco自らが名付けた)」であることができるのは、「Cocco」だけでなければいけないのだ。

わたしなんかが「Cocco」に敵い適うはずがないことなんて、出会った瞬間に、デビュー曲をはじめて聞いたときに、瞬時に理解出来ていたことだった。

彼女の奇行に眉をしかめるひとがたくさんいるだろう。

歌詞に、歌い方に、シャウトに、言動に、行動に、嫌悪を示すひとは多い。変な人間。頭がオカシイ。

メンヘラが聞いている歌手としての地位はもう揺るがないだろう彼女。

でも、わたしは彼女が生きていることに、どうしてか希望を感じて、同時に絶望すらして、生きるために、わたしはCoccoを聞き続けた。

彼女が歌う、英語の詩の曲は、また違う意味で、好き。素直な発音と、すこし不思議な歌詞。寂しさも切なさも、少し違うもののように感じる。

「An apple a day」や「Rosheen」や「Gracy Grapes」が特に好き。もちろん「’T was on my Birthday night」「4×4」そういうのも大好き。

彼女は日本語の歌詞にも対訳の英詩をつけていることが多くて、それで英語の勉強もしたりした。英語で書かれると、また違って感じる。

An apple a day

Cocco「An apple a day」きらきら より

I’ve been eating an apple a day

that’s what my mum wants me to do

even though I did it, I still got a cold

whatever I’ve done and I’m still doing

An apple a day

I was eating an apple on the day

that day I lost you forever

it was too fine day to lose something

whatever I cried a bit and smiled

An apple a day

thet’s what only I can do

in a world that is missing you

(対訳)

1日に1個 林檎を食べてきた

ママがそうしろって言ったの

そうしてても、私は今でも風邪をひいてる

今まで何をしてきても、そして今もしてるけど

その日もリンゴを食べていた

あなたを永遠に失ったその日も

何かを失ってしまうには、あまりに素晴らしすぎる日だった

私は少し泣いて、それから笑った

それが、私がこの世界で

あなたを想ってできる唯一のこと

Rosheen

Cocco「Rosheen」アダンバレイ より

I myself have chicken pox

hope you are well

I’m off school

We were walking around

with our arms around each other

saying that we all are brothers and sisters

It was so cool

Oh-oh-oh, my broken heart

(対訳)

私は水ぼうそう

あなたは元気だといいな

私はお休みよ

肩を組んで歩きながら

私たちは みんな 兄弟だって言い合ったの

それって とってもかっこよかったけど

ああ 壊れちゃった私のハート

私は 水ぼうそうの女の子

Coccoによって知る沖縄

沖縄を歌ったもの、沖縄を語ること、沖縄の言葉。Coccoは沖縄の言葉「しまくとぅば」を使って話すことが多い。

彼女の顔は、見るからに沖縄を感じる。まさに沖縄顔をしている。

彼女に触れることで、わたしは沖縄を知ったりもする。

基地に関すること、沖縄のひとの思い。

わたしは、同じ日本でありながら、まったくの別の世界のように沖縄を感じていた。なんて恥ずかしいことだろうか。

沖縄は日本だという当然のことと知っているのに、そうは感じられていない。

Coccoに出会わなかったら、わたしにとって沖縄は、同じ国でありながら、別の国の話のままであったと思う。

基地の問題も、海洋汚染も、死ぬゆく珊瑚もわたしには関係のない話のままだっただろうことを思うと怖いとすら思う。

ここにいたら、自分は死んでしまう。ここはあまりに眩し過ぎる。目を開けていられもしない。

そういって、沖縄から離れた彼女は18歳だった。

どんなことが、なにが、彼女にそんな感性を与えたのだろう。

鋭すぎる感受性に彼女がいつ殺されてしまうのかと、わたしは恐怖を感じていたし、それは仕方ないとすら考えた。

けれど、彼女の中にある、生への渇望が、彼女を生き続けさせる。

生きたいと全力で叫んで、傷をつけて、隠すこともせず、生きていることに誇りを持っているかのように。生きている証の、自傷の痕すら誇るように。

現在の彼女のたくましさとしなやかさは、危うさばかりがあった少女の彼女とは違う、眩しさがある。

そして、そうなったのは、彼女であるなら当然であるとも感じるのだ。

「Cocco」になった「こっこ」は、Coccoという経験を経て、「あっちゃん」としての「Cocco」を見つけて、また「Cocco」になった。

少女だった自分と、現在の「女性」であり「母」である自分をしっかりと同居させていて、あまりに素敵になった。

Dear Cocco and all girls, women who were once girls. “I love ya”

ずっと、わたしはCoccoが好きだ。ということを、変人のメンヘラで頭のオカシイ奴であると、自ら明かすことになるからと、本当に親しいひとにしか言えなかった。

わたしを知ってくれているひと、と感じて、はじめて言えることだった。Coccoが好きという情報に、すべてを消されてしまいそうだと思っていた。わたしという人物以前に、「Coccoが好きなひと」にされてしまう。そう思っていた。

でも、いま、わたしはCoccoが好きな自分を、ちゃんと公言したい。わたしを、いまに繋げてくれたのは、いまわたしが生きているのは、Coccoの歌があったから。そうようやく自覚したから。

なにより、わたし自身が、「Coccoが好きなひと」だけではないという、自信を持ったからだと思う。

わたしの中に「Cocco」以外の「もの」や「こと」がたくさんあることを、わたしが知っているのだ。

その一つが「Cocco」である。

それがいまは、とても大切なことだと分かった。

Coccoの歌声が、わたしをいまに繋いでくれた。

Coccoの歌声が、現在にわたしを連れて来てくれた。

Coccoにわたしは、ありがとうを言う。

あなたは美しい。

その歌声は本当にきれいだ。

わたしはCoccoの歌声に、澄んだ声と言葉に、救われた。

最後に、わたしの一番好きなCoccoの曲を置かせてください。

海原の人魚

Cocco「海原の人魚」ラプンツェル より

わたしを初めて 抱いた人は

わたしのためなら 死ねると言った

わたしは笑って 少しだけ泣いて

木影に座って 髪をほどいた

碧い寝息は 明日を夢見て

花が咲くのも 待てずに舵を取った

空がどれほど高いのか

海の彼方で

月は鯨と泳ぐのか

どこまで独りで 飛べるのか

若い力は あふれ出した

あなたが初めて 抱いた人は

あなたの背中に 甘えて泣いた?

わたしの背中に羽根などなくて

星は遠くで 瞬くばかり

夜明けの鐘が 愛しくそっと

全てを消せるわけでもないから

空がどれほど高いのか

海の彼方で

月は鯨と泳ぐのか

想い出す嘘もあるけれど

新しい朝を 全部あげる

わたしなんか

死ねばいいと 思ってた

でもどこかで

わたしだけが

生きのびることだけ

信じてきた

空がどれほど高いのか

海の彼方で

誰が泣いていたのかさえ

ここまで私は 流されて

濡れた人魚は 愛を見た

トゥルラッタ トゥルトゥル ラッタ

消えないにおいと

新しいにおいと

愛したにおいと

愛すべき あなたと

どうぞ、偏見を持たずに、Coccoの歌声を聞いてみてほしい。

嫌いなら、嫌いでいいし、聞きたくないなら、聞かなくていい。

でも、歌声は、とてもやさしくて、澄んでいて、きれいなんだって、どうしてもみんなに、たくさんのひとに、知ってほしくてたまらなかった。

わたしを、救ってくれた、歌声を。

Dear Cocco and all girls, women who were once girls. “I love ya”

(親愛なるCocco、そしてすべての少女たち、かつての少女たちへ。「愛してる」)